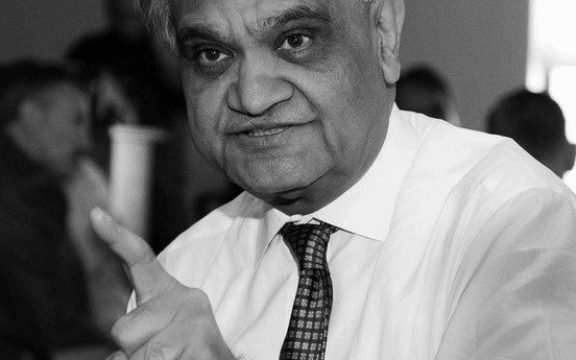

O cineasta brasileiro que ganhou um Emmy de inovação: assim está se tornando conhecido Ricardo Laganaro. Não se trata de uma analogia. A maior premiação da televisão norte-americana deste ano concedeu o prêmio de Outstanding Innovation in Interactive Media (Excepcional Inovação em Mídia Interativa) para a produção “A Linha”, lançada internacionalmente em 2019.

Ricardo Laganaro é um dos sócios do estúdio Árvore, uma produtora de experiências em Realidade Virtual (VR) com modelo de startup, onde foi desenvolvida a obra premiada. O reconhecimento internacional em diversos festivais de cinema posiciona a empresa na vanguarda mundial do novo formato narrativo. Não à toa, o projeto está sendo traduzido para diversas línguas e conta com interesse da China.

No entanto, o mercado de narrativas imersivas em VR, excluindo o universo dos games, ainda é bastante restrito globalmente. No Brasil, o difícil acesso aos equipamentos torna o setor mais incipiente. “É uma ideia de longo-prazo, porque o mercado está nascendo agora”, explica Laganaro sobre o modelo da produtora. “Não dá para exigir receita de projetos que não têm consumidor. É um conceito de pesquisa e desenvolvimento”.

O cineasta, porém, crê no potencial da tecnologia para transformar experiências já existentes. “Neste momento de pandemia, algo que está explodindo é o teatro em Realidade Virtual”, diz. Para o mundo corporativo, Laganaro vê a imersão como uma possibilidade de melhorar a experiência do trabalho remoto, juntando as equipes em uma mesma sala digital. “É uma tendência muito poderosa, uma maneira de repensar o novo escritório híbrido”, afirma.

Disrupção é…

“O Ovo de Colombo. É algo que ninguém consegue ver, mas, quando aparece, é uma solução simples que ajuda muita gente. São coisas novas que surgem da combinação do que já existia, com uma quebra de paradigma, que repensa toda uma lógica.

A Realidade Virtual é um novo formato. Não acho que chegue a ser uma disrupção em si. Mas, no Brasil, a Árvore é uma disrupção. Pensar em uma produtora de conteúdo, com lógica de startup, nascida para o mercado global e afirmando a presença local, considero como algo disruptivo.

No modelo tradicional das produtoras brasileiras, a questão é ganhar dinheiro para e com as produções. Mas os três fundadores da Árvore constituem uma fusão muito boa, que mistura experiências anteriores em inovação, cinema e negócios. Eles idealizaram o modelo como o das startups, com rodadas de investimento para viabilizar os projetos que são lançados diretamente para o consumidor final.

É uma ideia de longo-prazo, para um mercado que está nascendo. É um conceito de pesquisa e desenvolvimento, que se vale do fôlego proporcionado pelas rodadas de investimento.

A hora que o mercado estiver maduro, vamos estar tão bem inseridos que começaremos, então, a ganhar dinheiro. Quando se fala em inovação a esse nível, não dá para exigir receita de projetos que ainda nem têm um mercado consumidor.

A nossa ideia era também ter espaços de exibição das experiências, materializada na marca Voyager. Mas, neste modelo startup, é preciso tomar decisões rápidas. Quando veio a pandemia a gente percebeu que, se continuássemos investindo nesses espaços físicos, comprometeríamos o estúdio. Fechamos a Voyager pelo momento e, quando o mercado voltar, vamos reavaliar a decisão.

A produção ‘A Linha’ é uma disrupção, porque é uma nova forma de contar uma história que traz o corpo de volta ao protagonismo.

Ao longo da vida, a gente aprende a ouvir histórias por meio de uma tela e esquece do corpo. Sendo que, quando éramos crianças, a coisa mais natural do mundo era criar narrativas usando o corpo no chão do quarto. Trazer o movimento corporal de volta para o centro da experiência narrativa é uma disrupção.

O primeiro tema que está na camada mais superficial de “A Linha” é o amor. Parece simples, e é. Mas ninguém espera uma história de amor quando se fala em Realidade Virtual. Trazer uma história de amor, simples, para um ambiente tão inovador, tecnológico e futurista, já é um diferencial. Podemos ter narrativas sensíveis nesse meio também.

O segundo tema, mais profundo, é o questionamento da rotina e do medo de mudá-la para alcançar o que se deseja. O interessante é que essa questão é sentida com o corpo. No momento mais difícil na história do personagem, em que ele não sabe o que fazer, é o espectador que precisa se movimentar de uma forma que ainda não fazia parte da experiência. Sentir a reflexão da história no próprio corpo é algo totalmente novo no meio audiovisual.

Situar “A Linha” na cidade de São Paulo na década de 1940 foi uma questão de posicionamento. Normalmente, é muito tentador na Realidade Virtual – e já fiz muito isso – criar espaços inalcançáveis: no espaço, dentro de uma supernova, no fundo de um vulcão. Mas se a ideia é contar uma história sensível e relacionável, por que não escolher um lugar que existe? E se vamos escolher um lugar que existe, por que não São Paulo, que é nossa cidade?

Assim como um filme ‘tradicional’ se passa sempre em Nova York, Los Angeles, Paris ou Londres, por que não naturalizar nas primeiras histórias em VR o Brasil como ambiente?

Como é um formato novo, que está surgindo em todo o mundo ao mesmo tempo, a ideia é posicionar o Brasil como uma camada natural de cenário no padrão que está sendo criado.

O reconhecimento do Festival de Veneza já foi uma surpresa grande. Chegando lá, vimos de cara que “A Linha” seria um dos destaques. Foi impressionante como a história ressoou na Ásia. A CEO de uma plataforma de Realidade Virtual chinesa disse que a experiência era feita sob medida para o público da China, porque eles ficaram décadas aprendendo a andar na linha, e agora, com a abertura, estão sendo obrigados a sair do trilho. Já estamos preparando o lançamento na China, na Coreia e no Japão, além da tradução para o francês, alemão e espanhol.

A história do Emmy foi um gran finale deste circuito de prêmios. A gente sabe o quanto os americanos são americanos, no sentido em que reconhecem mais aquilo que é feito lá dentro. O endosso da academia de televisão norte-americana a uma experiência inovadora que vem do Brasil foi surpreendente, porque não estamos acostumados a ver o nosso país na ponta da inovação de qualquer coisa, especialmente no entretenimento. Ainda estamos entendendo a repercussão disso e para onde ela vai nos levar.

Acredito que a Realidade Virtual é uma mídia nova que toma elementos emprestados tanto da TV quanto do cinema.

Os meios estão cada vez mais fluidos. As barreiras entre os formatos estão se apagando. Não interessa mais o rótulo. Basta contar uma história. O fato de ser interativo, de ser um outro formato, já não desqualifica mais uma narrativa como TV ou cinema.

Neste momento de pandemia, uma coisa que está explodindo lá fora é o teatro em VR. Experiências imersivas ao vivo com atores reais. É uma possibilidade. Não por acaso a indústria da Realidade Virtual teve um crescimento acelerado nesse período.

A questão do trabalho remoto, catalisada pela pandemia, também acelerou o surgimento de uma série de plataformas em que se usa Realidade Virtual para trabalhar em equipe. Nos momentos de criação, principalmente, ter o time separado ou reunido apenas por meio de videoconferência não é suficiente. A gente desenvolve uma ferramenta, na Árvore, para usarmos internamente para trabalhar junto.

Plataformas de VR para o trabalho são uma tendência muito poderosa, uma maneira de repensar o novo escritório híbrido.

Quando falo sobre tendências, é sempre pensando lá fora do país. A tecnologia ainda é muito cara no Brasil. Mas, neste sentido, tenho muita esperança nos fabricantes chineses de headsets de Realidade Virtual.

O Brasil tem perto de 200 empresas tentando trabalhar com Realidade Virtual. Mas acontece muito mais por vontade de algum profissional com perfil mais inovador, ou no máximo em uma área interna de inovação, do que organizações que realmente vivem disso.

O problema é que, como ainda não há uma base instalada de usuários, a justificativa para criar projetos de VR é fraca. Está muito restrito.

O que falta ainda é baratear e miniaturizar, para chegar não só a quem é interessado pela tecnologia, como melhorar a vida do público geral. Quando o óculos de VR for como um óculos de grau, aí terá o potencial real de massificar. E isso vai acontecer. É só uma questão de tempo. É o caminho natural de toda tecnologia.

Comecei minha trajetória em Realidade Virtual com um projeto na produtora O2 em 2012, que foi o domo de entrada do Museu do Amanhã, construído no Rio de Janeiro. É uma experiência que conta a história do universo. Se o Museu fala do amanhã, a entrada conta o presente e o passado, do Big Bang até hoje. Os óculos de VR eram um instrumento para emular o espaço antes que ele estivesse de fato construído.

Depois, fui um dos dez diretores escolhidos pela Oculus, do Facebook, para participar da primeira edição do programa VR For Good. Participei de um laboratório dentro do campus do Facebook com técnicos e empresas que estavam na ponta do desenvolvimento de Realidade Virtual. O Facebook lidera o setor. O Oculus será para o mercado de Realidade Virtual o que o iPhone foi para os smartphones.

Eles decidiram bancar um projeto para cada diretor. O meu foi um documentário dentro de presídios de segurança máxima nos EUA que deu o início da minha trajetória em festivais internacionais, porque o trabalho foi apresentado no Tribeca. Logo na sequência, fui chamado para ser sócio da Árvore, que tinha nascido há poucos meses.

Fonte: The Shift